2021.01.13

債務整理

債務整理をしたけどやっぱり返済できない…2回目の債務整理ってできるの?

債務整理によって一度は借金問題を解決したものの、再び返済に行き詰まってしまう方は少なくありません。

債務整理をした後に収入が減少する、事故、病気、失業などの予期せぬ事態が起こることもありますし、お金が足りなくなって再び借金を繰り返してしまう方など、ご事情は様々です。

そのため、「もう一度、債務整理できないでしょうか?」とご相談いただくことがあります。そこで今回は、2回目の債務整理について解説していきます。

2回目の債務整理は可能、ただし条件が厳しくなる場合もあるので注意が必要。

「債務整理は〇回まで!」といった回数制限はありません。

ただし、元金や利息の減免を認めてもらったにもかかわらず、返済ができなくなった債務者に対して、債権者や裁判所の対応が厳しくなる可能性はあります。

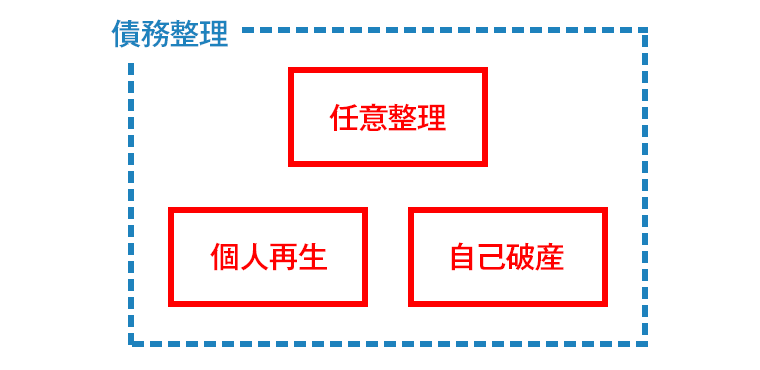

例えば、2回目の任意整理の場合は和解条件が厳しくなることもありますし、個人再生や自己破産の場合も裁判所の審査が厳しくなることが多く、1回目の債務整理と同じようには進まないでしょう。

また、最初に行った手続きが任意整理、個人再生、自己破産のどの方法を取ったかによっても対応方法が異なりますので、それぞれ詳しく解説していきましょう。

任意整理をしても返済を継続できなかった場合

まず、任意整理後に返済が滞ると、どうなるのでしょうか。

それは、任意整理の和解条件の中に盛り込まれている【懈怠約款(けたいやっかん)】に定められています。ここに返済が滞った場合の取り決めが記載されており、概ね下記の条件が含まれていることが多いです。

・返済が2回以上滞った場合は一括返済

・返済が2回以上滞った場合は年○○%の遅延損害金が発生する

一括返済を求められ、完済するまで遅延損害金が加算されるとなると、借金問題が振出しに戻ってしまいます。そして、このような場合は下記の対処方法が考えられます。

・任意整理を行った債権者と再度、交渉を行う

・任意整理をしなかった債権者の手続きを追加で行う

・個人再生、自己破産を検討する

任意整理を行った債権者と再度、交渉を行う

任意整理を行った金融会社に対して、もう一度、和解交渉を行います。これを再和解と言います。これにより、崩れた返済計画を立て直すことが可能です。

再和解の対応は事務所ごとに異なりますが、アヴァンス法務事務所の場合は、一旦返済を止め、残っている債務の分割返済と遅延損害金の減免を交渉します。これにより、もう一度、分割による返済を続けることが可能です。

また、返済のご状況によっては、月々の返済額を減らすことも可能です。

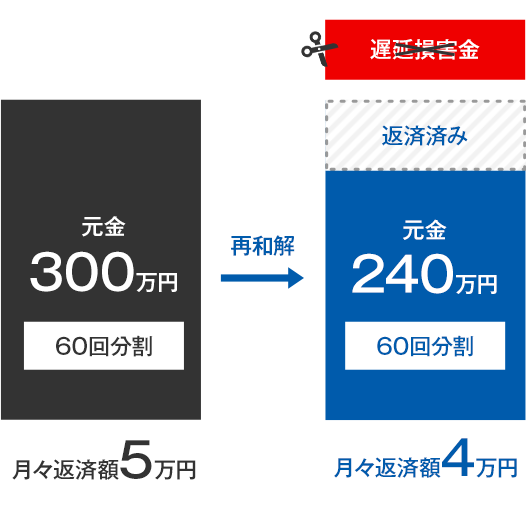

例えば、総額300万円の借金に対して任意整理を行い、将来利息の免除と月々5万円を返済する条件で和解が成立したとします。しかし、1年後にその返済が滞り、再和解の手続きをするとどのようになるでしょうか。

この場合、残っている総額240万円の債務に対して、もう一度分割返済の交渉を行い、さらに遅延損害金の減免を交渉します。仮に60回分割と遅延損害金の免除が認められた場合、月々の返済額を4万円に減らすことが可能です。

※再和解の対応は各金融会社の状況によって異なります。

最初の任意整理の際に、すでに将来利息を減免してもらっているため、大幅に月々の返済額を減らすことは難しいですが、崩れた返済計画を立て直せることが大きなメリットです。

任意整理をしなかった債権者の手続きを追加で行う

「任意整理をしたけど、やっぱり返済に行き詰ってしまった。」という方に時々いらっしゃるのが、任意整理をした借金以外にも借金を抱えているケースです。

例えば、「残高が少ない借金はこのまま返済を続けたい」「借入期間が短くて和解が難しい」場合など、一部の債権者を任意整理の手続きから除外することがあります。

そして、この残した債権者のカードを使って再び借金を繰り返してしまう方がいらっしゃいます。そのため、再び返済の負担が大きくなり、結果的にすべての借金の返済に行き詰ってしまいます。

このように、まだ手続きをしていない債務がある場合に取れる手段として、追加介入という方法があります。

最初の任意整理から除外した債権者の手続きを追加で行い、月々の返済額を減らすことができれば、返済計画全体を立て直すことが可能です。

「2回も任意整理できるのでしょうか?」と思われる方もいますが、問題ありません。最初の任意整理で除外した債権者に対しては【2回目の任意整理】ではなく【1回目の任意整理】という扱いになりますので、和解条件が厳しくなるなどの制限を受けることはありません。

個人再生、自己破産を検討する

収入が大幅に減ったり、無くなった場合など、再和解や追加介入では返済計画を立て直せない場合は、裁判所を通す「個人再生」や「自己破産」を検討する必要があります。

個人再生であれば、借金の元金自体を圧縮してもらえるので、任意整理よりも大幅に返済額を減らすことが可能です。もしも、個人再生の減額幅でも返済を継続することが難しいようであれば、すべての返済義務が免除される「自己破産」を検討されたほうがいいでしょう。

個人再生をしても返済を継続できなかった場合

個人再生によって決められた再生計画どおりの返済ができなくなった場合、債権者の申立てにより、再生計画が取り消されることがあります。つまり、せっかく減額された借金が元通りになってしまうということです。

このような場合は下記の対処方法が考えられます。

・再生計画の変更を申立てる

・ハードシップ免責を申立てる(難易度が高い)

・自己破産を検討する

再生計画の変更を申立てる

再生計画どおりの返済が難しくなった場合、裁判所に再生計画の変更を申立てることが可能です。そして、債権者の意見を聞いた上で裁判所が認めれば、返済期間を最長で2年間延長することが可能です。

ただし、再生計画の変更が認められるのは「やむを得ない理由がある」「返済が著しく困難である」ことが条件です。

この、「やむを得ない理由」とは、勤務先の倒産やリストラ、災害、病気やけがによる長期入院などが挙げられます。最初に再生計画を作成した段階では予測できず、債務者の責任によらない事情が発生した場合に限ります。

家計の改善ができなかった、浪費を繰り返してしまったなどの理由では認められにくいでしょう。

ハードシップ免責を申立てる(難易度が高い)

個人再生後に返済を継続することが難しくなった場合に、一定の条件を満たせば、残りの返済をすべて免除してもらうことが可能です。これをハードシップ免責と言います。

しかし、裁判所にこれを認めてもらうには下記の4つの条件を満たす必要があります。実際は、この条件が厳しいため利用できるケースは稀です。

【ハードシップ免責の条件】

- 返済できなくなった原因が債務者本人に故意、または過失がない

- 再生計画を変更しても支払いの継続が極めて困難

- 再生計画で決められた返済額の3/4以上をすでに返済している

- 清算価値※以上の返済をしていること

※個人再生には「清算価値保障原則」があります。

これは最低でも所有している財産と同等の金額を返済しなくてはいけないというルールです。再生計画が認可された時点の清算価値(自己破産をしていれば債権者に配当されていたはずの金額)よりも多い金額をすでに返済していることが条件です。

自己破産を検討する

再生計画を変更しても返済を継続できない、ハードシップ免責を受けられる見込みがない場合は自己破産を検討する必要があります。

この時に注意していただきたいのが、個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類の方法があることです。1回目の個人再生が給与所得者等再生の場合は、再生計画の認可決定から7年間は自己破産を行うことができません。

債務整理に強いアヴァンス法務事務所にお任せください

ご紹介したように、2回目の債務整理を行うことは可能です。

しかし、債権者や裁判所の判断が厳しくなる場合があり、簡単には進まないかもしれません。各金融会社の対応や返済状況によっても対応が異なってきますので、債務整理に強いアヴァンス法務事務所にお任せください。

また、「やっぱり返済できないなんて言えない…」「怒られそうで怖い…」と相談することを躊躇される方も多いのですが、ご安心ください。債務整理後に返済が行き詰ることは決して珍しい話ではありません。怒ったり、厳しく理由を問いただしたりすることはありません。

むしろ、早めにご相談いただく方がより良い解決が可能です。まずはアヴァンスにお問い合わせください。